歯周病って?

歯周病とは、細菌の感染によって引き起こされる炎症性疾患で、放置していると歯を失ってしまう怖い病気です。

ひと昔前は歯槽膿漏と呼ばれ、不治の病ともいわれていました。健康的な歯ぐきは引き締まったピンク色で、腫れや口臭があまり生じません。しかし、歯周ポケットと呼ばれる歯と歯ぐきの隙間に、プラーク(歯垢)が付着していると歯周病菌が繁殖して歯ぐきに炎症が起き、歯肉がプクプクと赤く腫れあがってしまいます。これを「歯肉炎」と呼び、まさに歯周病の初期症状なのです。歯周病が進行すると歯を支える骨が溶け、歯を支える土台ごともろくなって歯を維持することができなくなってしまいます。

また、歯周病にはさまざまな合併症のリスクが潜んでいることも知られています。歯周病によって口内で蔓延した細菌は肺や血管に取りこまれ、体内で拡散されることで、肺炎・ぜんそくなどの呼吸器疾患、心臓発作・脳梗塞・糖尿病や早産などのリスクが高まるとされています。

なお、歯周病の原因として喫煙や糖尿病との因果関係も指摘されているので注意が必要です。

こんな悩みはありませんか?

- 歯磨きの時に出血する

- 歯肉が赤く腫れている

- 歯が長くなったように見える

- 口の中がネバネバする

- 口臭がひどくなった

- 歯と歯の間に隙間が目立つようになった

- 歯肉がかゆい、または痛い

- 固いものが噛みにくい

上記のような自覚症状がある方は、早めに当院へご相談ください。

歯周病の症状

歯周病の代表的な症状は、歯ぐきの赤みや腫れ、出血、口臭などです。症状が重くなると、歯を支える骨(歯槽骨)が溶けて、最終的には歯を支えることができなくなり抜けてしまうこともあります。そして、歯周病が原因で歯が抜けると、噛む力が弱くなってしまいます。そのために食べられるものも限られてきますし、食事を美味しく感じないようになり、栄養状態に悪影響が出ることもあります。つまり、歯周病で歯を失うことは、生活の質にとても大きな影響を与えるのです。

歯周病の進行

歯周病はある日突然、重症化するのではなく徐々に進行します。その進行度は4つの段階に分けられます。

01

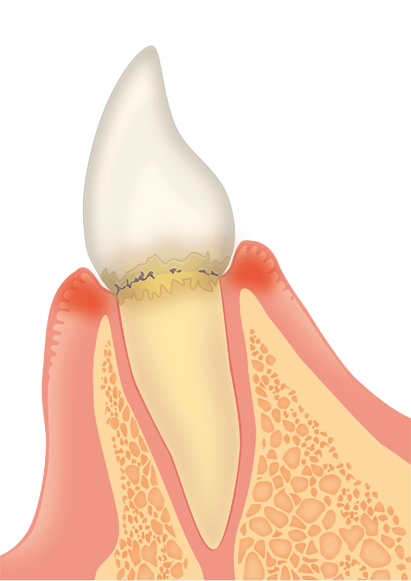

歯肉炎

健康な状態では歯と歯ぐきの間には1~2mm程度のすき間がありますが、歯垢(プラーク)がたまった状態を放置すると炎症が起き、2~3mmのすき間が生じます。この状態を歯肉炎といいます。

02

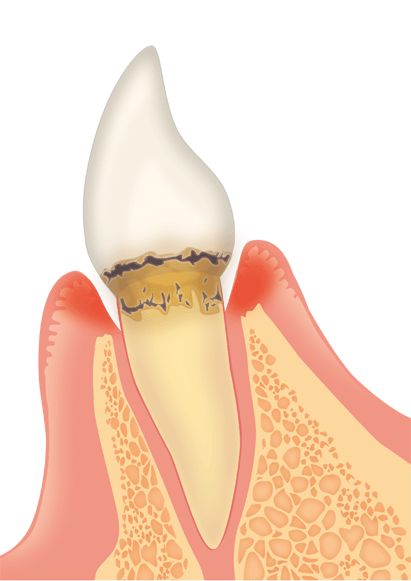

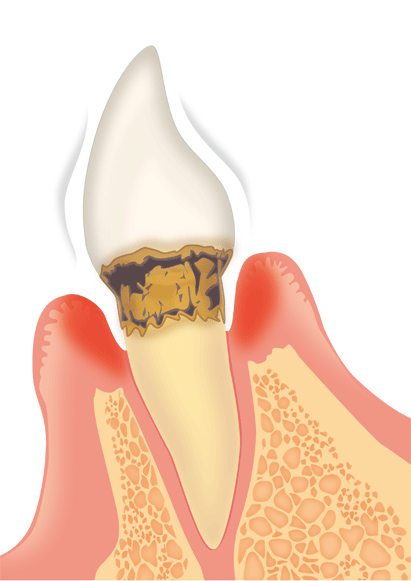

歯周病(軽度)

歯ぐきの炎症が悪化し、歯と歯ぐきの間には3~5mm程度のすき間ができます。歯周病菌が歯周組織に侵入し、これに伴って歯槽骨や歯根膜も破壊されてきます。

03

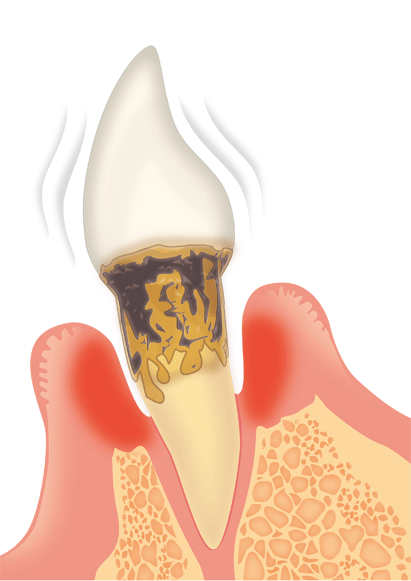

歯周病(中等度)

炎症がさらに拡大し、歯と歯ぐきのすき間は4~6mm程度にまでなります。歯槽骨も半分近くまで破壊されて、この頃から歯のぐらつきを自覚するようになります。

04

歯周病(重度)

歯槽骨が半分以上破壊されて、歯がグラグラしてきます。歯と歯ぐきのすき間は6mm以上にまで大きくなります。

歯周病の治療

歯周病の治療法には、基本治療と外科的治療があります。歯周病の進行によって歯はグラグラ動いてきますが、動いている歯で噛むと負担が増してしまいます。そのため、歯を削るなどで噛み合わせの調整を行うことがあります。これらの治療によって、歯周組織の改善が見られ、歯周ポケットの深さが2~3mmになれば、以降はメンテナンス(定期検診)に移ります。

基本治療

歯周病治療の第1段階で大切なことは、「歯周基本治療」です。これは、患者さま自身が行う「セルフ・ケア(歯磨き)」と、歯科医院で行う専門的な「プロフェッショナル・ケア」をセットにしたものです。基本治療は、歯周病の進行度が軽度であっても重度であっても共通する治療であり、歯肉炎や軽い歯周病なら汚れ(歯垢、歯石)を取り除くプロフェッショナル・ケアを主体とした治療だけで治ることもあります。

歯垢除去(プラークコントロール)

基本的にはご自宅でのセルフチェックとなりますが、状態によっては歯科医院で器械的に行うこともあります。

スケーリング

歯の表面や根の表面の歯垢、歯石を器械で取除きます。

ルートプレーニング

歯の表面のざらざらや、歯石、毒素や微生物で汚染された表層などを除去する方法で、主にスケーリングと同時に行います。

外科的治療

基本治療で歯周ポケットの深さが改善されず、さらにポケット内で細菌が繁殖し、歯周病の進行が進んでしまった病状に対しては、外科的な手技で歯周ポケットの深さを小さくする治療が適用されます。歯周ポケットの深さが改善されれば、以降はメンテナンス(定期検診)に移ります。

FAQ

- Qプラークとはなんですか?

- Aプラーク(バイオフィルム)とは、歯に付着している白または黄白色の粘着性の沈着物です。多くの細菌とその産生物から構成されており、強固に歯に付着しているため、薬品だけでは除去しにくい状態になっています。

- Q歯ぐきが腫れたり、治ったりします

- A歯ぐき(歯肉)の腫れは炎症によるもので、多くの場合は慢性なので、自覚症状がないまま進行することが少なくありません。しかし、免疫力が下がったときなどに痛みや違和感が現れます。たとえ腫れがおさまっていても、歯周病自体が治った訳ではありませんので、早めに当院にご相談ください。

- Qお子さまでも歯周病になりますか?

- A歯周病の原因は、歯に付着するプラークです。つまり、歯が生えた時点から歯周病罹患のリスクはあることになります。ただし、一般的な歯周病は40歳前後に発症するケースが多いといわれています。

- Q歯石除去は、どのくらいの頻度で行けばよいですか?

- A適切な歯磨きができていれば歯石は付かないものです。しかし、正しい歯磨きを継続させることはなかなか難しく、また歯石の付きやすさにも個人差があります。そのため、通常は1年に3~4回が歯石除去を行うとよいとされています。当院では歯石の付きやすさなどに合わせて、適正な通院ペースをアドバイスいたします。